株式会社フジミインコーポレーテッド(東証:5384):株式分析

September 5, 2025

1. はじめに

フジミインコーポレーテッドは、半導体向け精密研磨材やCMPスラリー、機能性粉体などの分野で世界トップクラスのシェアを持つ素材メーカーです。1953年に愛知県清須市で設立されて以来、長年にわたって高度な研磨技術を培ってきました。現在では、米国、台湾、マレーシア、中国、ヨーロッパにも生産拠点と研究開発拠点を展開し、グローバルに事業を展開しています。

長年にわたって半導体製造に不可欠な研磨材の分野で確固たる地位を築いてきたフジミは、近年では“Powder & Surface Company”というビジョンを掲げ、半導体以外の領域への事業展開も進めています。

2. 株価の推移

株価(2025年9月4日時点): 2,022円

過去52週のレンジ: 1,536円 ~ 2,449円

時価総額: 約1,620億円

直近の動き: 2025年4月の安値を起点に反発。2026年3月期第1四半期の好調な決算が追い風に。

株価の動向

フジミの株価は、2023年半ばから2024年3月にかけて、力強い上昇基調を見せました。上昇を支えた主な要因は以下の通りです:

過去最高の業績(2023年3月期):

売上高は584億円(前年比+13%)、純利益は105億円を超えました。半導体セクターの強気ムード:

AIチップやHPC(高性能計算)需要への期待感が市場心理を押し上げました。魅力的な配当利回り:

配当金は1株あたり73.3円に増額され、利回りは3%以上に。日本株全体のリレーティング:

高品質な中型株への資金シフトが、フジミ株の上昇を後押ししました。

しかし、2024年4月以降、株価は急速に調整局面に入り、2025年初頭には1,536円まで下落しました。背景には以下の要因が挙げられます:

業績の悪化(2024年3月期):

純利益は前年から38.6%減少して65億円、営業利益も約38%減となりました。半導体需要の減退:

スマートフォンやPCの出荷減少(コロナ特需の反動)や、マクロ経済の不透明感により、ロジック半導体およびファウンドリー顧客で在庫調整が発生。研磨材の需要も一時的に鈍化しました。為替の影響:

円安そのものは輸出企業にとってプラス材料ですが、同社では外貨建資産や社内取引残高の会計評価による為替差損が発生。これにより営業利益が安定していたにもかかわらず、純利益が押し下げられる形となりました。利益率の低下:

営業利益率は16.1%に縮小(2023年3月期は22.7%)。コストコントロールに対する投資家の懸念が広がりました。慎重な業績見通し:

会社側は2025年3月期の業績回復を見込んでいたものの、市場は最終需要の回復ペースに依然として慎重でした。利益確定売り:

2023年の安値から約60%上昇したこともあり、他セクターへの資金シフトが進みました。

その後、2025年3月期の決算で売上・利益ともに回復が確認され、株価は徐々に持ち直しました。2026年3月期第1四半期の好スタートや、中長期成長を支える設備投資の継続が、投資家心理を下支えしています。

3. 財務および業績パフォーマンス

フジミは、2024年3月期に一時的な落ち込みを経験したものの、2025年3月期には売上・利益ともに力強い回復を示しました。為替の影響によって純利益はやや振れたものの、3期連続で配当水準を維持しており、株主還元への強い姿勢がうかがえます。

主要財務指標(2023年3月期~2025年3月期)

| 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 当期純利益(億円) | EPS(円) | 配当金(円/株) | 配当性向(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023年3月期 | 584 | 132.4 | 105.9 | 142.7 | 73.3 | 51.4 |

| 2024年3月期 | 514.2 | 82.5 | 65.0 | 87.6 | 73.3 | 83.7 |

| 2025年3月期 | 625.0 | 117.8 | 94.3 | 127.1 | 73.3 | 57.7 |

分析・考察

売上の変動:

2023年3月期は、AIやHPC(高性能計算)関連を中心とした半導体需要の拡大を背景に、売上高が過去最高を記録しました。

しかし、翌2024年3月期には、PCやスマートフォンの需要減退や顧客による在庫調整の影響を受け、売上は前年比で約12%減少。

2025年3月期には、先端半導体向け研磨材の需要回復や海外売上の貢献が寄与し、売上は前年比で約21.5%増加しました。

収益性の推移:

2024年3月期は販売数量の減少に加え、為替差損や原材料費の上昇が重なり、営業利益は前年から約38%減少しました。

2025年3月期には営業利益率が回復傾向に転じたものの、2023年3月期の水準には届いておらず、依然として市況や需給変動の影響を受けやすい構造がうかがえます。

純利益も同様の傾向を示し、2025年3月期には94.3億円まで回復しました。

資本効率の指標:

2024年3月期はEPS(1株あたり利益)が87.6円まで落ち込んだものの、2025年3月期には127.1円まで回復。

自己資本利益率(ROE)は2025年3月期時点で12.7%と、健全な水準を維持しています。

同社は資産規模を抑えた効率的な経営を行っており、自己資本比率は80%超と、健全な財務体質を維持しています。

安定した配当方針:

3期連続で1株あたり73.3円の配当を継続しており、利益変動がある中でも株主還元を重視する姿勢を明確にしています。

2024年3月期には利益の落ち込みにより配当性向が一時的に83.7%まで上昇しましたが、2025年3月期には57.7%まで正常化し、持続可能な配当水準であることが確認されました。

総合評価:

フジミの財務データは、同社の堅牢な事業基盤と、半導体業界の景気循環に対する感応度の高さを同時に物語っています。

2024年3月期には減益局面に直面したものの、配当は維持し、2025年3月期には売上・利益ともに着実に回復しています。

市況に左右されやすい産業構造の中でも、高い利益水準を維持し、株主価値を守る姿勢は評価されるべきポイントと言えるでしょう。

ただし、半導体市況に連動した業績のブレが避けられないことから、中長期の視点で評価することが重要です。

4. 事業セグメントと戦略

セグメント別の注力分野

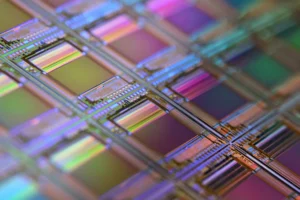

半導体向けCMP研磨材(CMPスラリー)

フジミは、最先端半導体ノード向けのCMPスラリーを供給できる、世界でも数少ない企業のひとつです。

なかでもフロントエンドのポリシリコン研磨材においては、世界市場で50%以上のシェアを持ち、ロジック・メモリを問わず、グローバルな大手半導体メーカーで幅広く採用されています。

AIチップやHPC(高性能演算)用途の製造工程では不可欠な存在であり、同社の収益を支える中核事業です。

シリコンウェーハ用研磨材

フジミは、ウェーハ研磨材(ラッピング・ポリッシング材)で84~92%という圧倒的な世界シェアを誇ります。

この寡占的な地位は、長年にわたる研究開発とウェーハメーカーとの密接な協業によって築かれてきたものであり、歩留まり・品質の両面で他社を凌駕する性能が評価されています。

微細化が進む中、ミラー仕上げレベルの表面品質が求められる工程において、同社製品は不可欠です。

機能性材料および新領域

現在は売上への貢献度が限定的ではあるものの、フジミはチタンリン酸塩や溶射材料、自動車・電子部品向けの精密研磨ソリューションといった新規分野にも進出しています。

これらの新領域は、2029年3月期までに売上構成比の20%以上を目指しており、半導体市況への依存度低下と収益基盤の多角化を図る狙いがあります。

競争優位性を支えるコア技術

フジミの競争力は、長年にわたる顧客との共同開発・研究開発の成果として培われた、以下3つの中核技術に支えられています:

濾過・分級・精製技術

半導体ウェーハに欠陥を与える異物や微粒子を高精度で除去。微粒子サイズの均一性が求められる最先端ノードにおいて、大きな差別化要因となっています。粉体制御技術

粒子の形状や構造を最適化し、異種材料の均質混合を可能にする技術。スラリー配合の安定性や製造歩留まりの向上に直結します。化学設計技術

分散剤や界面活性剤、添加剤などの組成を顧客ニーズに合わせて最適化。用途別にカスタマイズされた製品提供が可能で、プロセス適合性を高めます。

グローバル競争環境におけるポジション

世界トップのシェアと技術優位性

ウェーハ研磨剤で80%以上、CMPスラリーで50%以上という市場支配力を持ち、米国・韓国・中国の競合を大きく引き離しています。品質と信頼性の高さ

グローバル化学大手(Cabot Micro、DuPont、日立化成など)も競合として存在しますが、高品質・低欠陥・顧客特化型の開発力により、高いスイッチングコストと顧客ロイヤリティを確保しています。顧客密着型の長期関係

日本・台湾・米国の大手デバイス/ウェーハメーカーと長年にわたる協業関係を築いており、重要工程における実質的な専属サプライヤーとしての地位を確立しています。高い参入障壁

フジミのスラリー処方や粉体制御を模倣するには、多額の設備投資と数年単位の開発期間、厳格な品質管理体制が必要であり、新規参入が極めて困難です。

中期経営計画と将来ビジョン

フジミは、2023年に発表した6年間の中期経営計画において、「パウダー&サーフェス・カンパニー」への進化を掲げています:

半導体関連の中核事業を強化し、グローバルリーダーの地位を維持

非半導体/非研磨領域の売上構成比を2029年までに25%以上へ拡大

6年間で総額550億円の研究開発・設備投資を実行し、供給力と技術革新を両立

成長性と安定性の両立を図り、研磨材にとどまらない“次世代マテリアル企業”への転換を推進

5. 投資見通しと成長要因

精密CMPを中核とした中期的な成長ポテンシャル

フジミの事業環境は、半導体の微細化トレンドや高精度ウェーハ加工の需要拡大といった構造的な追い風を背景に、中長期的に堅調な成長が期待されます。

同社は中期経営計画および有価証券報告書において、シリコンウェーハ向け超微細研磨材で世界トップのシェアを持ち、以下の3つの中核技術分野で優位性を確立していることを強調しています:

粉体制御技術

化学処方設計技術

精密分級・濾過技術

これらの技術力により、CMP(化学的機械研磨)や超精密研磨材といった、高い加工精度が求められる分野において不可欠なパートナーとしての地位を築いています。

中期的な注目要因(カタリスト)

① ロジック・メモリ向けCMPの構造的な需要増

半導体のノード微細化は3nm以下へと加速しており、1枚あたりのCMP工程数は増加傾向にあります。

とくに多層メタライゼーションや3D NAND構造における平坦化工程で、フジミのスラリー製品は欠かせない存在となっており、台湾・韓国・米国の最先端ファブを中心に、安定的なボリュームの確保が期待されます。

② グローバル・ファウンドリの設備投資サイクル

主要顧客である半導体ウェーハ/デバイスメーカー各社が、米国・日本・東南アジアなどで新工場建設を積極化しており、フジミは長期供給契約や共同開発を通じて直接的な恩恵を享受しています。

2025年3月期には、台湾および米国の子会社のみで連結売上の20%以上を占めており、海外展開の成果も鮮明です。

③ 非半導体分野への多角化

現在、売上の約75%は半導体関連で占められていますが、同社はHDD基板・光学部品・セラミック・歯科材料といった高精度研磨を要する非半導体市場にも進出を進めています。

これらの周辺市場は市況の影響を受けにくく、長期的に安定した成長が見込まれるため、ポートフォリオのリスク分散につながります。

④ 設備投資と供給能力の拡充

同社は、需要増加に対応するため、国内(日本)および海外(マレーシア・台湾)での生産能力増強を進めています。

中期計画では、6年間で総額550億円の設備投資を予定しており、将来的には半導体と非半導体の売上比率をよりバランスの取れた構成にする方針です。

⑤ 顧客との共同開発による囲い込み

フジミの研究開発は、顧客の開発ロードマップと深く連動しており、CMPスラリーの共同処方開発やカスタマイズ対応を通じて、プロセスフローに深く組み込まれる形となっています。

これによりスイッチングコスト(乗り換えコスト)が高くなり、長期的な収益安定性が確保されるという構造を持っています。

総合評価:

フジミは、半導体微細化に伴う需要拡大の恩恵を享受しつつ、非半導体分野への事業拡張も着実に進めている点で、業界内でも独自のポジショニングを確立しています。

顧客との技術的連携の深さと高い専門性を軸に、サイクルのある産業構造の中でも安定した成長と利益の持続が可能なビジネスモデルを構築しており、今後も中長期的な投資対象として注目に値する企業と言えるでしょう。

6. リスク要因

高精度・高専門性ゆえの多面的なエクスポージャー

フジミは確固たる市場シェアと高度な材料技術を有していますが、そのビジネスモデルは構造的・景気循環的なリスクに複数面でさらされているのも事実です。

同社は、グローバルかつ集中的なバリューチェーンの中で、ミッションクリティカル(極めて重要)かつ専門性の高い供給者として位置づけられており、こうしたリスク要因を把握することは将来的なリターンの持続可能性を見極める上で不可欠です。

主なリスク領域

① 半導体サイクルへの依存

同社の売上の約75%は半導体関連用途に依存しており、ファブの稼働率や在庫調整、設備投資サイクルの変動に大きな影響を受けやすい構造です。

AIやHPCといった成長分野による長期的な支援材料はあるものの、短中期では需要の振れ幅が大きく、業績の可視性が限定されるリスクを伴います。

② 顧客集中と認定期間の長期化

フジミは少数のTier-1顧客との強固な取引関係を構築しています。これは高いプロセス適合性とスイッチングコストを意味しますが、特定顧客の技術移行や調達戦略変更、内製化などによるボリュームリスクにもつながります。

さらに、新規顧客との取引を開始するまでには2~3年の認定期間(クオリフィケーション)が必要で、機動的な売上転換が難しいという特性があります。

③ 為替リスクと利益の変動性

連結売上の7割以上を海外で計上しているため、為替変動による業績への影響は大きくなります。

特に2024年・2025年3月期には、円安が一見追い風であるにもかかわらず、外貨建て資産や社内取引における評価損の計上により、営業外損失が発生し、純利益が圧迫されました。これにより、本来の収益力を市場が正しく評価しにくくなる側面があります。

④ 原材料の供給リスクと調達ストレス

高性能スラリーには、高純度かつ粒径が均一な研磨材や化学成分が必要不可欠です。

そのため、物流の遅延やレアアース・シリカ・分散剤といった原材料の供給混乱が起きた場合には、調達コストの上昇や納期遅延が業績に直結します。

また、代替原料の使用には再評価や顧客認定が必要であり、柔軟な対応が難しいのも特徴です。

⑤ 地政学的・地域的リスク

米国・台湾・中国・東南アジアへの依存度が高いため、これらの地域に関連する地政学的リスク(米中対立、台湾海峡の緊張、輸出規制の強化など)が事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

特に、顧客側のファブ建設の遅延や、日本企業に対する新たな輸出管理への対応コストが発生する懸念があります。

⑥ 設備投資および新規事業における執行リスク

同社は2029年3月期までに550億円規模の設備投資(各務山工場・R&Dセンターなど)を予定していますが、建設の遅れ・コスト超過・ROIの未達といったリスクがあります。

また、非半導体領域など新規分野の成長性はまだ見通し段階にあり、資本効率が想定通りに進まない可能性も念頭に置く必要があります。

総合リスク評価:

フジミは高い技術障壁と顧客ロイヤリティを持つ優良企業である一方、その強みがリスクを高めている側面もあります。

投資家としては、以下の点を継続的にモニタリングすることが重要です:

特定顧客・特定分野への依存度

半導体市場のサイクル変動

調達・物流網の強靭性

中期経営計画の実行力と資本効率

これらのリスクをどう管理し、よりバランスの取れた材料メーカーへと進化できるかが、今後のフジミの企業価値と株主リターンを左右すると言えるでしょう。

7. 結論

フジミは、半導体関連の研磨材分野で世界的なリーダーシップを持つ堅実な企業であり、独自の技術基盤と安定した財務体質を背景に、継続的な競争優位性を築いています。

なかでも、各務山工場や新研究開発拠点への戦略的投資は、イノベーションと非半導体領域への事業拡大を見据えた前向きな姿勢を示しています。

同社の主な魅力は以下の点に集約されます:

オペレーショナルの安定性:2025年3月期における利益の回復と安定的な配当政策

技術的な参入障壁:CMPおよびシリコンウェーハ研磨材での圧倒的なシェア

成長余地:AI/HPC用途を中心とした半導体需要や周辺市場の拡大可能性

ESG対応:コーポレートガバナンスや資本政策、サステナビリティにおける国際水準への準拠

バリュエーション指標(2025年3月期ベース)

PER:約15.9倍(EPS ¥127.1)

PBR:約1.97倍

配当利回り:約3.6%

これらの指標からは、短期的に大幅な割安感があるわけではないものの、安定収益と将来の成長可能性をバランス良く織り込んだ水準であると評価できます。

とくに、半導体メーカーと比べてボラティリティが低く、トータルリターン重視の投資家には相対的に魅力的な選択肢となり得ます。

投資判断の視点:

フジミは、業界内での独自のポジショニング、資本効率を重視した経営姿勢、そして中期的な成長ドライバーへの視認性という点から見て、中長期ポートフォリオに適した高品質銘柄といえるでしょう。

特に、配当利回り重視の投資家や、構造的な半導体需要の恩恵を取り込みたい投資家にとっては、検討に値する銘柄です。しかし、為替変動・設備投資の進捗・半導体市況の変動性といったリスクには引き続き注意を払う必要があると考えます。

Wasabi Info では、ブログを通じて日本株の簡潔なレポートや市場分析を発信していますが、ご要望に応じて、個人投資家から法人までの戦略的な意思決定を支えるために、特注のオーダーメイド調査を提供しています。

提供可能なリサーチ内容の例

- 株式調査:ブログでは扱っていない日本株の詳細分析

- 競合分析:業界内の競合状況や市場構造の把握

- 市場参入調査:規制・参入障壁や競合環境に関する調査

- 不動産・資産調査:工場・ホテル・店舗出店などに向けた地域別調査

- フィールド調査:現地訪問による実地調査や非公開の市場データ収集

レポートは 日本語・英語・中国語 で対応可能です。

お問い合わせ先:admin@wasabi-info.com

© Wasabi Info |プライバシーポリシー

免責事項

本レポートは情報提供のみを目的としており、投資、法務、税務等に関する助言を行うものではありません。

記載内容には将来予想や解釈が含まれる場合がありますが、すべて執筆時点の公開情報に基づいています。

投資判断は利用者ご自身の責任において行っていただき、必ず金融商品取引業者等の有資格の専門家にご相談ください。

Wasabi-Info.com は、本レポートに含まれる情報の正確性、完全性、信頼性について一切保証するものではなく、本レポートの利用またはその内容に基づいて生じたいかなる損害についても責任を負いません。